子宮頸がん検診を行い、「ASC-US」という検査結果となった方に向けての記事です。

子宮頸がん検診で引っかかったけど、これって「がん」なのですか?

ASC-USって何ですか?

今後、どうすればいいですか?

このような疑問にお答えします。

子宮頸がん検診を受けて、「まさか自分が引っかかるとは!?」と思う人は多いです。

結果には「ASC-US」だけでなく「ASC-H」「LSIL」「HSIL」「SCC」など書かれている場合があります。

よくわからない専門用語や略語で、ますます不安に感じる方も多いかと思います。

今回は、子宮頸がん検診の結果で「ASC-US」について説明します。

「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」

https://www.miyanosawa-smile-lc.com/

ASC-USは子宮頸がんなのですか?

ASC-USは、基本的には「子宮頸がん」の状態ではない

ASC-USは、基本的には「子宮頸がん」の状態ではないです。

子宮頸がん検診では、子宮の入り口の細胞を採取して検査します。

正常とは言えないけれど、軽度の細胞レベルの異常があった場合に「ASC-US」の結果となります。

わずかな異常でも「ASC-US」となるため、実際に病変が存在しているのか分からないです。

そのため、ASC-USの結果の場合には、基本的には追加の検査を受ける必要があります。

(もしくはフォローアップが必要)

ASC-USとは何ですか?

ASC-USは軽度の細胞レベルの異常

ASC-US(Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance)

→「意義不明な異型扁平上皮細胞」

「ASC-US」は、Atypical Squamous Cells of Undetermined Significanceの略であり、「意義不明な異型扁平上皮細胞」というものです。

簡単にいうと、軽度の細胞レベルの異常であり、病変があるのか分からない状態です。

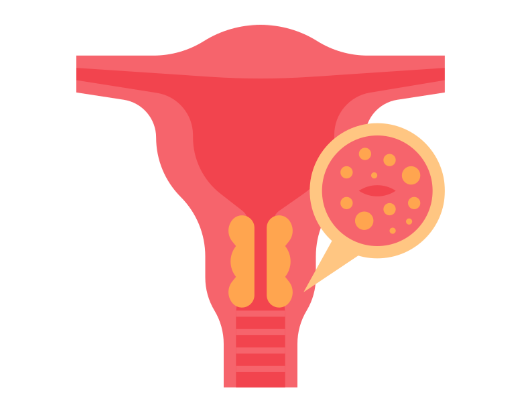

ASC-USの原因は、HPV感染、異形成、炎症などがある

ASC-USの原因

・HPV感染

・子宮頸部異形成(子宮頸がんの前がん病変)

・炎症反応など

とくに、HPVの持続感染、子宮頸がんの前がん病変である「子宮頸部異形成」が持続すると、将来的に子宮頸がんに進展してしまう可能性があります。

そのため、ASC-USの結果の場合には、基本的には追加の検査を受ける必要があります。

(もしくはフォローアップが必要)

ASC-USと言われたらどうすればいいですか?

HPV検査をおこないます

ASC-US→HPV検査へ

・HPV陽性で「コルポパンチ」

・HPV陰性で1年後の「子宮頸部細胞診」

ASC-USの結果の場合、HPV検査が行われます。

HPV陽性の場合は、コルポパンチへ。

HPV陰性の場合は、1年後の子宮頸部細胞診(子宮頸がん検診)のフォローアップへ。

ただし、HPV検査ができない場合には、6か月後の子宮頸部細胞診(子宮頸がん検診)のフォローアップ、もしくはコルポパンチを行う場合もあります。

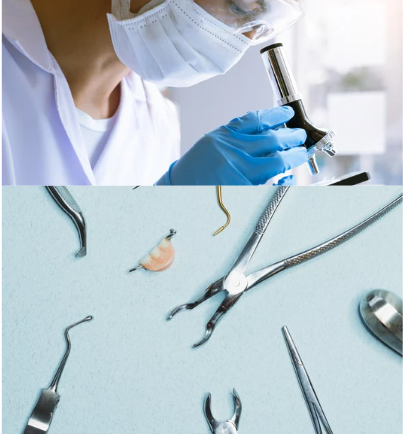

コルポパンチとは何ですか?

コルポパンチは、子宮頸部の観察をして組織の検査をします。

コルポ→コルポスコピーで観察する

パンチ→組織を採取する

コルポパンチは、「コルポスコピー」と「パンチ(組織診)」を組み合わせた検査です。

コルポスコピーという拡大鏡で、子宮の入り口に病変がないか確認します。

そして、病変が疑わしい部分の組織の一部を採取(パンチ)して検査が行われます。

コルポパンチは、ASC-US以上の結果、HPV陽性などの場合におこなわれます。

「ASC-US」+「HPV検査陽性」の場合「コルポパンチ」が行われますが、HPV検査なしで「コルポパンチ」をおこなう場合もあります。

また、子宮頸がん検診で「ASC-H」「LSIL」「HSIL」「SCC」などの結果の場合、HPV単独検査で陽性の場合などの場合に、コルポパンチは行われます。

なお、子宮頸部に明らかな病変を認める場合、その他医師が疑わしいと判断した場合に、コルポパンチが行われる場合があります。

コルポパンチによって異形成がわかる

コルポパンチを行うことによって「子宮頸部異形成」や「初期の子宮頸がん」などがわかります。

コルポスコピーによって、子宮頸部を観察することによって、明らかな病変がないか確認することができます。

また、パンチで組織を採取し検査することによって、子宮頸部異形成(子宮頸がんの前がん病変)や初期の子宮頸がんなどを見つけることができます。

子宮頸部異形成は何ですか?

子宮頸部異形成は子宮頸がんの前がん病変です

「子宮頸部異形成」(CIN)は、子宮頸がんの前がん病変です。

子宮頸部異形成(CIN)が持続すると、「軽度異形成(CIN1)」→「中等度異形成(CIN2)」→「高度異形成(CIN3)」を経て、将来的に子宮頸がんに進展する可能性があります。

とくに、HPVの持続感染が原因で起こる場合がほとんどです。

子宮頸部異形成には軽度、中等度、高度があります

・CIN1(軽度異形成)…80%程度自然治癒するため経過観察がほとんど

・CIN2(中等度異形成)…慎重に経過観察もしくは治療(円錐切除術、レーザー蒸散術など)

・CIN3(高度異形成)…円錐切除術、子宮全摘手術など相談

CIN1の場合には、約80%程度は自然治癒するため、経過観察することが多いです。

CIN1やCIN2では、HPVタイピング検査をおこなって、経過観察する間隔を決めることが多いです。

CIN3では、子宮頸がんに進展するリスク(すでに初期の子宮頸がんや上皮内がんとなっているケース)が非常に高いため、円錐切除術や子宮全摘手術など手術による治療をする場合が多いです。

年齢、妊娠を希望されるかなどを考慮して、治療方針を決めます。

子宮頸がん検診には、どのような検査結果がありますか?

子宮頸がん検診の結果は、NILM、ASC-US、ASC-H、LSIL、HSIL、SCCなどがあります。

子宮頸がん検診の結果は、細胞の形態の異常な程度によって分類されます。

たとえば、全く問題ない「NILM」から、少し怪しい「ASC-US」、「ASC-H」「LSIL」「HSIL」、がん細胞を認める「SCC」などあります。

NILM以外の検査結果が出たら、基本的には追加の検査が必要になります。

ASC-USだけでなく、子宮頸がん検診で引っかかったら、“無視せずに”受診するようにしましょう。

子宮頸がんと子宮頸がん検診

子宮頸がんは、HPV感染によって起こる

HPVの持続感染によって、

「子宮頸部」→「子宮頸部異形成」→「子宮頸がん」へと進展

子宮頸がんの原因のほとんどは、「HPV」(ヒトパピローマウイルス)の感染が原因です。

子宮の入り口付近の「子宮頸部」にHPVが持続感染すると、「子宮頸部異形成」(子宮頸がんの前がん病変)を経て、数年から十数年かけて、「子宮頸がん」に進展します。

子宮頸がん検診では、HPV感染、異形成を早期発見する

「HPV感染」「異形成」の早期発見、早期治療→子宮頸がんの予防に!

子宮頸がんに進展する可能性がある「HPV感染」や「子宮頸部異形成」を早めに発見するために子宮頸がん検診が行われます。

病変を早期発見・早期治療をすることによって、子宮頸がんを予防することができるのです。

定期的に子宮がん検診を受けて、子宮頸がんを予防する

「HPV持続感染」によって「子宮頸部異形成」(子宮頸がんの前がん病変)を経て、数年から十数年かけて、「子宮頸がん」に進展します。

定期的に子宮頸がん検診を受けることによって、HPV感染や異形成を早期発見し、早期治療につなげることで、子宮頸がんを予防することができます。

是非とも、定期的な子宮頸がん検診を受けるようにしましょう。

そして、検査にひっかかったら、無視せずに受診するようにしましょう。

まとめ

今回は「ASC-US」について説明しました。

子宮頸がんは「定期的ながん検診を受けること」で予防することができます。

そして、検査で引っかかった場合には、無視せずに受診することもセットで大切です。

子宮頸がん検診で引っかかったら、大変不安な気持ちになるかと思いますが、指示通りに追加の検査を受けたり、慎重に経過観察を受けるようにしましょう。

反対に、せっかく子宮頸がん検診を受けても、指示通りに行動しないと、子宮頸がん検診の意味がなくなってしまいます。

この記事によって「ASC-US」について理解が深まり、子宮頸がんで苦しむ人が一人でも少なくなることを心より願っています。

「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」

https://www.miyanosawa-smile-lc.com/

コメント